Die Antinatalistische Philosophie Entpacken: Warum Einige Denken, dass Existenz Schaden Ist und Fortpflanzung Unethisch Ist. Untersuchen Sie die Argumente, Kontroversen und Implikationen dieser provokativen Weltanschauung.

- Einleitung: Antinatalismus Definieren

- Historische Wurzeln und Wichtige Denker

- Kernargumente gegen Fortpflanzung

- Ethische Rahmenbedingungen im Antinatalismus

- Psychologische und Existenzielle Dimensionen

- Kritiken und Gegenargumente

- Antinatalismus in Literatur und Kultur

- Rechtliche und Gesellschaftliche Implikationen

- Zeitgenössische Bewegungen und Advocacy

- Zukünftige Richtungen und Philosophische Herausforderungen

- Quellen & Referenzen

Einleitung: Antinatalismus Definieren

Antinatalismus ist eine philosophische Position, die der Geburt einen negativen Wert zuordnet und behauptet, dass das Hervorbringen neuer fühlender Wesen mit moralischen Problemen oder Unwünschbarkeit verbunden ist. Wurzeln in ethischen, metaphysischen und existenziellen Überlegungen, stellt der Antinatalismus die allgemein vertretene Annahme in Frage, dass Fortpflanzung von Natur aus gut oder neutral ist. Stattdessen argumentieren Antinatalisten, dass die Existenz zwangsläufig Individuen Leid, Schaden und Entbehrung aussetzt und dass diese negativen Aspekte jeden möglichen Nutzen des Lebens überwiegen.

Die Ursprünge des antinatalistischen Denkens lassen sich in verschiedene philosophische und religiöse Traditionen zurückverfolgen. In der westlichen Philosophie artikulierten Figuren wie Arthur Schopenhauer und Peter Wessel Zapffe frühe Formen antinatalistischen Denkens, die die allumfassende Natur des Leidens und die Sinnlosigkeit menschlichen Strebens betonten. In der zeitgenössischen Philosophie ist David Benatar ein prominenter Verfechter, der besonders für sein „Asymmetrie-Argument“ bekannt ist, das besagt, dass während die Abwesenheit von Schmerz gut ist, selbst wenn niemand davon profitiert, die Abwesenheit von Freude nicht schlecht ist, es sei denn, es gibt jemanden, für den diese Abwesenheit eine Entbehrung darstellt.

Antinatalismus ist keine monolithische Doktrin; vielmehr umfasst er eine Vielzahl von Argumenten und Motivationen. Einige Befürworter konzentrieren sich auf die ethischen Implikationen des Verursachens von Leid, wobei sie Prinzipien der Schadensminimierung und Zustimmung heranziehen. Andere betonen Umweltanliegen, wie die Auswirkungen des menschlichen Bevölkerungswachstums auf planetarische Ressourcen und nicht-menschliches Leben. Es gibt auch metaphysische und existenzielle Varianten, die den Wert oder die Bedeutung der Existenz selbst in Frage stellen.

Während Antinatalismus eine Minderheitenansicht bleibt, hat er in der akademischen und öffentlichen Diskussion zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen, insbesondere im Kontext globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel, Überbevölkerung und Tierschutz. Philosophische Gesellschaften und akademische Zeitschriften haben sich mit antinatalistischen Argumenten beschäftigt und Debatten über den moralischen Status der Fortpflanzung und die Verantwortlichkeiten zukünftiger Eltern gefördert. Organisationen wie die Internet Encyclopedia of Philosophy und die Stanford Encyclopedia of Philosophy bieten umfassende Überblicke über antinatalistisches Denken und reflektieren das wachsende wissenschaftliche Interesse an diesem Feld.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Antinatalismus eine komplexe und sich entwickelnde philosophische Haltung ist, die die Ethik von Geburt und Existenz hinterfragt. Indem er den angenommenen Wert der Fortpflanzung in Frage stellt, lädt der Antinatalismus zu einer tieferen Reflexion über Leid, Verantwortung und die umfassenderen Konsequenzen des Bringsens neuen Lebens in die Welt ein.

Historische Wurzeln und Wichtige Denker

Die antinatalistische Philosophie, die argumentiert, dass das Hervorbringen neuen fühlenden Lebens mit moralischen Problemen oder Unwünschbarkeit verbunden ist, hat Wurzeln, die bis in die Antike zurückreichen, obgleich sie erst kürzlich als eigenständige philosophische Position formalisiert wurde. Die zentrale Idee – dass Fortpflanzung ethisch fragwürdig sein könnte – ist in verschiedenen Formen in verschiedenen Kulturen und Epochen aufgetaucht.

Im antiken Griechenland ließ die pessimistische Sichtweise von Philosophen wie Hegesias von Kyrene (ca. 300 v. Chr.) antinatalistisches Gedankengut erahnen. Hegesias, manchmal auch als „Tod-Persuader“ bezeichnet, argumentierte, dass Glück unerreichbar sei und dass Nicht-Existenz dem unvermeidlichen Leiden des Lebens vorzuziehen sei. Ähnlich betonten in der antiken indischen Philosophie bestimmte Strömungen im Buddhismus und Jainismus die Beendigung der Wiedergeburt und den Ausbruch aus dem Kreislauf des Leidens, was als proto-antinatalistisch interpretiert werden kann.

Die moderne Formulierung des Antinatalismus ist jedoch am engsten mit der Arbeit des südafrikanischen Philosophen David Benatar verbunden. In seinem einflussreichen Buch „Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence“ (2006) präsentiert Benatar das „Asymmetrie-Argument“, das besagt, dass während die Anwesenheit von Schmerz schlecht ist und die Anwesenheit von Freude gut ist, die Abwesenheit von Schmerz gut ist, selbst wenn es niemanden gibt, der von diesem Guten profitiert, während die Abwesenheit von Freude nicht schlecht ist, es sei denn, es gibt jemanden, für den diese Abwesenheit eine Entbehrung darstellt. Dieses Argument führt Benatar zu dem Schluss, dass die Existenz immer ein Schaden ist, und somit ist Fortpflanzung moralisch fragwürdig.

Eine weitere wichtige Figur ist der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer (1788–1860), dessen philosophischer Pessimismus späteres antinatalistisches Denken stark beeinflusste. Schopenhauer betrachtete das Leben als durch Leid und Verlangen gekennzeichnet, wobei Nicht-Existenz einen vorzuziehenden Zustand darstellt. Seine Werke, insbesondere „Über die Leiden der Welt“, wurden als grundlegend für die antinatalistische Weltanschauung zitiert.

Im 20. Jahrhundert entwickelte der rumänische Philosoph Emil Cioran antinatalistische Themen weiter und äußerte tiefes Misstrauen gegenüber dem Wert der Existenz und der Weisheit der Fortpflanzung. Ciorans aphoristische Schriften, wie „Das Übel, geboren zu werden“, reflektieren einen radikalen Zweifel an dem Wert des Lebens selbst.

Während Antinatalismus eine Minderheitenposition bleibt, hat er in der akademischen Philosophie und Bioethik Aufmerksamkeit erregt, mit laufenden Debatten über die Implikationen für reproduktive Rechte, Umweltethik und die Zukunft der Menschheit. Organisationen wie die Internet Encyclopedia of Philosophy und die Stanford Encyclopedia of Philosophy bieten umfassende Überblick über antinatalististische Argumente und deren historische Entwicklung.

Kernargumente gegen Fortpflanzung

Die antinatalistische Philosophie basiert auf einer Reihe von Kernargumenten, die die ethische Zulässigkeit der Fortpflanzung in Frage stellen. Zentral für den Antinatalismus ist der Glaube, dass das Hervorbringen neuen fühlenden Lebens moralisch fragwürdig ist, hauptsächlich aufgrund der Unvermeidlichkeit von Leid und der Abwesenheit von Zustimmung des potenziellen Individuums. Diese Argumente werden von Philosophen wie David Benatar geäußert, dessen Werk „Better Never to Have Been“ grundlegend für das zeitgenössische antinatalistisches Denken ist.

Eines der Hauptargumente ist das Asymmetrie-Argument, das besagt, dass während die Anwesenheit von Schmerz schlecht und die Anwesenheit von Freude gut ist, die Abwesenheit von Schmerz gut ist, selbst wenn es niemanden gibt, der von diesem Guten profitiert; während die Abwesenheit von Freude nicht schlecht ist, es sei denn, es gibt jemanden, für den diese Abwesenheit eine Entbehrung darstellt. Diese Asymmetrie führt zu dem Schluss, dass das Nicht-Hervorbringen von jemandem in die Existenz Schaden verhindert, ohne jemandem die Freude zu entziehen, und somit Fortpflanzung ethisch bevorzugt ist.

Ein weiteres bedeutendes Argument ist das Zustimmungsargument. Da ein Mensch nicht zustimmen kann, geboren zu werden, zwingt die Fortpflanzung einer Person – und damit auch Leid – auf, ohne deren Erlaubnis. Dieser Mangel an Zustimmung wird als moralischer Mangel angesehen, insbesondere angesichts der Risiken und Schäden, die mit dem Leben verbunden sind, darunter Krankheit, psychisches Leiden und schließlich der Tod. Die Weltgesundheitsorganisation und andere Gesundheitsbehörden dokumentieren die weltweite Verbreitung von Leiden und Krankheiten, was die Unvermeidlichkeit von Schaden im menschlichen Leben unterstreicht.

Antinatalisten rufen auch das Umwelt- und Ethik-Argument ins Spiel, das die Auswirkungen der menschlichen Fortpflanzung auf das Wohl des Planeten herausstellt. Das anhaltende Wachstum der menschlichen Bevölkerung verschärft Ressourcenabbau, Umweltzerstörung und Klimawandel. Organisationen wie die Vereinten Nationen haben wiederholt auf die Belastung hingewiesen, die das Bevölkerungswachstum auf globale Ressourcen und Ökosysteme ausübt, und unterstützen somit die antinatalistische Position, dass das Unterlassen von Fortpflanzung als ethische Antwort auf ökologische Krisen angesehen werden kann.

Schließlich argumentieren Antinatalisten, dass Fortpflanzung nicht notwendig für persönliche Erfüllung oder gesellschaftlichen Fortschritt ist. Sie hinterfragen die Annahme, dass Kinder zu haben ein inhärent gutes ist, und schlagen stattdessen vor, dass Bedeutung und Wert auch in anderen Betätigungen gefunden werden können. Diese Perspektive wird durch philosophische und psychologische Forschungen zu Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit unterstützt, die zeigen, dass Erfüllung nicht ausschließlich an die Elternschaft gebunden ist.

Ethische Rahmenbedingungen im Antinatalismus

Die antinatalistische Philosophie ist in der ethischen Bewertung der Fortpflanzung verwurzelt, die behauptet, dass das Hervorbringen neuer fühlender Wesen moralisch problematisch oder unjustifizierbar ist. Die ethischen Rahmenbedingungen innerhalb des Antinatalismus sind vielfältig, aber sie konvergieren allgemein auf dem Prinzip, dass Nicht-Existenz der Existenz aufgrund der Unvermeidlichkeit von Leiden vorzuziehen ist. Diese Position wird häufig als Gegensatz zu pronatalistischen Ansichten wahrgenommen, die Fortpflanzung als moralisches Gut oder neutrale Handlung betrachten.

Einer der einflussreichsten ethischen Rahmen im Antinatalismus ist das Asymmetrie-Argument, das von dem Philosophen David Benatar formuliert wurde. Gemäß dieser Auffassung ist die Anwesenheit von Schmerz schlecht und die Anwesenheit von Freude gut; jedoch ist die Abwesenheit von Schmerz gut, selbst wenn es niemanden gibt, der von diesem Guten profitiert, während die Abwesenheit von Freude nicht schlecht ist, es sei denn, es gibt jemanden, für den diese Abwesenheit eine Entbehrung darstellt. Diese Asymmetrie führt zu dem Schluss, dass es besser ist, niemals geboren worden zu sein, da Nicht-Existenz Schaden vermeidet, ohne jemandem die Freude zu entziehen (Universität Oxford).

Ein weiterer ethischer Ansatz innerhalb des Antinatalismus ist im Utilitarismus verwurzelt, der Handlungen basierend auf ihren Auswirkungen auf das allgemeine Wohl bewertet. Antinatalististische Utilitaristen argumentieren, dass da das Leben unvermeidlich Leiden beinhaltet – das von körperlichem Schmerz bis zu psychischem Stress reicht – das Unterlassen von Fortpflanzung Schäden minimiert und daher die ethisch bevorzugte Wahl ist. Diese Perspektive wird durch empirische Forschungen zum globalen Leiden und zur Lebensqualität untermauert, wie sie von Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation dokumentiert werden.

Einige antinatalististische Argumente sind auch von rechtenbasierten Ethiken beeinflusst, die die Unfähigkeit potenzieller Personen betonen, dem geboren zu werden, zuzustimmen. Dieser Rahmen besagt, dass es ethisch fragwürdig ist, Existenz – mit ihren damit verbundenen Risiken und Schäden – einer nicht zustimmenden Person aufzuzwingen. Das Konzept der Zustimmung steht im Mittelpunkt vieler zeitgenössischer Menschenrechtsdiskussionen, wie sie in den Arbeiten von Institutionen wie dem Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte zum Ausdruck kommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die antinatalistische Philosophie auf einer Reihe von ethischen Rahmenbedingungen – einschließlich Asymmetrie-Argumente, Utilitarismus und rechtebasierte Ethik – basiert, um die moralische Zulässigkeit der Fortpflanzung in Frage zu stellen. Diese Rahmenbedingungen heben gemeinsam Bedenken hinsichtlich Leiden, Zustimmung und den Wert von Nicht-Existenz hervor und bilden den Kern antinatalistischer ethischer Überlegungen.

Psychologische und Existenzielle Dimensionen

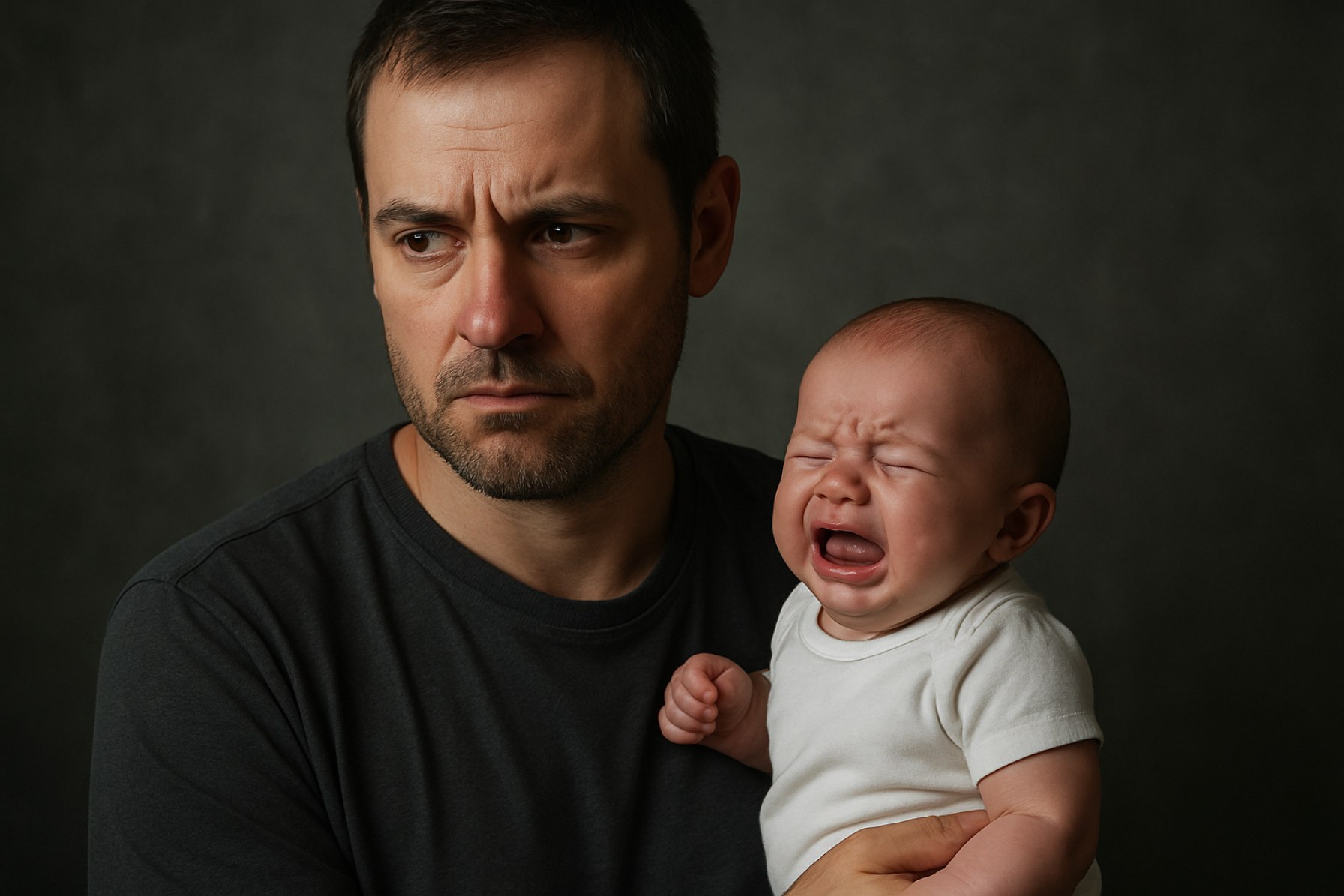

Die antinatalistische Philosophie, die behauptet, dass das Hervorbringen neuen fühlenden Lebens moralisch problematisch oder unerwünscht ist, ist tief verwoben mit psychologischen und existenziellen Überlegungen. Im Kern wirft der Antinatalismus tiefgreifende Fragen nach der Natur des Leidens, dem Wert der Existenz und den Verantwortlichkeiten fühlender Wesen auf. Diese Fragen sind nicht nur abstrakt; sie resonieren mit individuellen und kollektiven Erfahrungen von Bedeutung, Zweck und Wohlbefinden.

Aus psychologischer Sicht greift der Antinatalismus oft auf die Anerkennung des Leidens als einen unausweichlichen Aspekt des bewussten Lebens zurück. Einflussreiche antinatalistische Denker, wie David Benatar, argumentieren, dass die Schäden und Schmerzen, die mit der Existenz verbunden sind, potenzielle Freuden überwiegen und dass Nicht-Existenz Individuen vor unvermeidlichem Leiden bewahrt. Diese Auffassung wird durch Forschungen in der Psychologie und Psychiatrie informiert, die die Prävalenz von psychischen Herausforderungen, existenzieller Angst und die menschliche Tendenz dokumentieren, auch unter günstigen Umständen Unzufriedenheit oder Stress zu erleben. Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation haben die weltweite Belastung durch psychische Erkrankungen hervorgehoben und die Universalität psychologischen Leidens unterstrichen.

Existenziell befasst sich der Antinatalismus mit Fragen der Bedeutung und der menschlichen Bedingung. Existenzialistische Philosophen, darunter Arthur Schopenhauer und Emil Cioran, haben antinatalistische Gedanken beeinflusst, indem sie die Sinnlosigkeit und das inhärente Leiden des Lebens betonten. Die existenzielle Dimension des Antinatalismus ist nicht ausschließlich pessimistisch; sie lädt auch zur Reflexion über Autonomie, Verantwortung und die Ethik der Fortpflanzung ein. Für einige ist die Entscheidung, neues Leben nicht zu schaffen, ein Ausdruck von Mitgefühl und eine rationale Antwort auf die Unsicherheiten und Schwierigkeiten der Existenz.

Die psychologischen Auswirkungen antinatalistischer Überzeugungen können komplex sein. Für Anhänger können diese Ansichten einen Rahmen bieten, um persönliches Leid zu verstehen, und ein Gefühl der Solidarität mit anderen zu schaffen, die den Wert der Existenz in Frage stellen. Kritiker jedoch argumentieren, dass Antinatalismus Gefühle von Hoffnungslosigkeit oder Entfremdung verschärfen kann, insbesondere bei Menschen, die bereits anfällig für existenzielle Belastungen sind. Psychische Gesundheitsexperten, wie solche, die mit der American Psychological Association verbunden sind, betonen die Bedeutung, existenzielle Anliegen auf unterstützende und nuancierte Weise anzugehen, während sie die Vielfalt menschlicher Reaktionen auf Leiden und Bedeutung anerkennen.

Zusammenfassend heben die psychologischen und existenziellen Dimensionen der antinatalistischen Philosophie das Zusammenspiel zwischen individueller Erfahrung, ethischer Überlegung und übergeordneten Fragen zur menschlichen Bedingung hervor. Indem der Antinatalismus Leiden und die Verantwortung fühlender Wesen in den Vordergrund stellt, stellt er die vorherrschenden Annahmen über die Wünschbarkeit von Fortpflanzung und das Streben nach Glück in Frage.

Kritiken und Gegenargumente

Die antinatalistische Philosophie, die behauptet, dass das Hervorbringen neuer fühlender Wesen moralisch problematisch oder unerwünscht ist, hat erhebliche Debatten in akademischen und ethischen Kreisen ausgelöst. Während Befürworter aus Perspektiven wie der Reduzierung von Leiden und der Verhinderung von Schäden argumentieren, haben Kritiker eine Vielzahl von Einwänden erhoben, sowohl philosophischer als auch praktischer Natur.

Eine der hauptsächlichen Kritiken konzentriert sich auf den wahrgenommenen Pessimismus des Antinatalismus. Gegner argumentieren, dass die Philosophie das Leiden überbetont und den Wert und das Potenzial für Glück, Erfüllung und Bedeutung im menschlichen Leben vernachlässigt. Sie behaupten, dass das Leben, obwohl es Leiden enthält, auch Gelegenheiten für Freude, Leistung und Verbundenheit bietet, die der Antinatalismus möglicherweise unterbewertet. Diese Kritik beruht oft auf breiteren philosophischen Traditionen, die das menschliche Gedeihen und die Verfolgung des Wohlbefindens betonen, wie sie von Organisationen wie der American Philosophical Association formuliert wurden.

Ein weiteres bedeutendes Gegenargument ist die Herausforderung des Asymmetrie-Prinzips, einem zentralen Grundsatz in einigen antinatalististischen Argumenten, insbesondere den von Philosophen David Benatar vorgebrachten. Das Asymmetrie-Prinzip besagt, dass die Abwesenheit von Schmerz gut ist, selbst wenn es niemanden gibt, der davon profitiert, aber die Abwesenheit von Freude nicht schlecht ist, es sei denn, es gibt jemanden, der davon benachteiligt ist. Kritiker argumentieren, dass dieses Prinzip nicht intuitiv offensichtlich ist und möglicherweise auf fragwürdigen Annahmen über Wert und Schaden beruht. Philosophen und Ethiker, einschließlich solcher, die mit der British Academy verbunden sind, haben debattiert, ob diese Asymmetrie konsistent angewendet werden kann oder ob sie zu paradoxen Schlüssen führt.

Praktische Einwände ergeben sich auch in Bezug auf die Implikationen des Antinatalismus für die Gesellschaft und den menschlichen Fortschritt. Kritiker schlagen vor, dass eine weit verbreitete Annahme antinatalistischer Ansichten die sozialen Strukturen, intergenerationale Verantwortlichkeiten und die Fortsetzung kultureller und wissenschaftlicher Fortschritte untergraben könnte. Organisationen wie die Vereinten Nationen betonen die Bedeutung eines nachhaltigen Bevölkerungswachstums und die Rolle zukünftiger Generationen bei der Bewältigung globaler Herausforderungen und heben damit eine Spannung zwischen antinatalistischer Ethik und breiteren gesellschaftlichen Zielen hervor.

Schließlich argumentieren einige, dass Antinatalismus möglicherweise unbeabsichtigt das Leben jener, die bereits geboren sind, abwertet oder fatale Haltungen gegenüber bestehenden Leiden fördert. Ethische Rahmenbedingungen, die von Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation gefördert werden, konzentrieren sich oft auf die Linderung von Leiden und die Verbesserung der Lebensqualität, anstatt die Existenz insgesamt zu verhindern. Diese Kritiken unterstreichen die fortdauernde Komplexität und Kontroversen der antinatalistischen Philosophie innerhalb der zeitgenössischen ethischen Diskussion.

Antinatalismus in Literatur und Kultur

Die antinatalistische Philosophie, die behauptet, dass das Hervorbringen neuen fühlenden Lebens moralisch problematisch oder unerwünscht ist, hat im Laufe der Geschichte bedeutenden Ausdruck in Literatur und Kultur gefunden. Diese philosophische Haltung beruht auf dem Glauben, dass Existenz mit Leiden behaftet ist und dass Nicht-Existenz potenzielle Wesen vor Schaden bewahrt. Die antinatalistische Perspektive ist kein bloß modernes Phänomen; ihre Themen lassen sich bis in alte Texte zurückverfolgen und wurden von einer Vielzahl von Autoren, Dramatikern und Denkern untersucht.

In der klassischen Literatur treten antinatalistische Empfindungen in Werken wie Sophokles‘ Ödipus auf Kolonos auf, wo der Chor berühmt erklärt, dass „nicht geboren zu werden das Beste ist“. Dieses Motiv tritt in verschiedenen kulturellen Traditionen wieder und reflektiert eine tief verwurzelte Ambivalenz gegenüber dem Wert des Lebens. In der modernen Ära ist die Philosophie am deutlichsten mit den Schriften des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer verbunden, der argumentierte, dass das Leben durch Leiden gekennzeichnet ist und that die Fortpflanzung diesen Kreislauf perpetuiert. Schopenhauers Pessimismus beeinflusste eine Reihe literarischer Persönlichkeiten, darunter Thomas Hardy und Samuel Beckett, deren Werke oft mit Themen der Sinnlosigkeit, Verzweiflung und den Lasten der Existenz kämpfen.

Die zeitgenössische Literatur beschäftigt sich weiterhin mit antinatalististischen Ideen. Das Buch Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence von dem südafrikanischen Philosophen David Benatar ist zu einem grundlegenden Text im modernen antinatalististischen Denken geworden. Benatars Argumente haben sowohl philosophische Debatten als auch kreative Antworten in Fiktion, Poesie und Film inspiriert. Die antinatalistische Perspektive ist auch in dystopischer und existentialistischer Literatur zu erkennen, in der Charaktere häufig die Ethik der Fortpflanzung in einer von Leid und Unsicherheit geprägten Welt in Frage stellen.

Kulturell hat der Antinatalismus künstlerische Bewegungen und öffentliche Diskurse beeinflusst. Visuelle Künstler, Filmemacher und Dramatiker haben die Implikationen des Nicht-Hervorbringens erforscht, oft als Reaktion auf Bedenken über Überbevölkerung, Umweltzerstörung und die ethischen Verantwortlichkeiten der Elternschaft. Diese kulturellen Ausdrücke dienen dazu, die vorherrschenden pronatalististischen Normen in Frage zu stellen und das Publikum einzuladen, den angenommenen Wert des Hervorbringens neuen Lebens in der Welt zu überdenken.

Obwohl Antinatalismus eine Minderheitenposition bleibt, unterstreicht seine Präsenz in Literatur und Kultur den anhaltenden menschlichen Kampf mit existenziellen Fragen hinsichtlich Leiden, Bedeutung und der Ethik der Schöpfung. Das fortwährende Engagement mit antinatalististischen Themen spiegelt eine breitere philosophische Befragung der Natur der Existenz und der Verantwortung wider, die wir gegenüber zukünftigen Generationen tragen. Für weitere philosophische Kontexte bieten Organisationen wie die British Philosophical Association und die American Philosophical Association Ressourcen und Foren für Diskussionen zu diesen und verwandten Themen.

Rechtliche und Gesellschaftliche Implikationen

Die antinatalistische Philosophie, die argumentiert, dass das Hervorbringen neuer fühlender Lebens moralisch problematisch oder unerwünscht ist, hat bedeutende rechtliche und gesellschaftliche Implikationen. Während Antinatalismus eine Minderheitenansicht bleibt, ist sein Einfluss zunehmend sichtbar in Debatten über reproduktive Rechte, Umweltpolitik und Bevölkerungs-Ethischen.

Rechtlich herausfordert der Antinatalismus traditionelle Rahmenbedingungen, die Fortpflanzung als fundamentales Menschenrecht priorisieren. Die meisten internationalen Menschenrechtsinstrumente, wie die, die von den Vereinten Nationen überwacht werden, erkennen das Recht an, eine Familie zu gründen und frei über die Anzahl und den Abstand von Kindern zu entscheiden. Antinatalistische Argumente jedoch stellen in Frage, ob es auch ein anerkanntes Recht auf Nicht-Fortpflanzung geben sollte oder ob die Gesellschaft die Fortpflanzung angesichts von Bedenken wie Überbevölkerung, Ressourcenabbau und dem potenziellen Leiden zukünftiger Generationen sogar ablehnen sollte. Während kein Land explizit antinatalististische Politiken eingeführt hat, haben einige Rechtssysteme sich mit verwandten Themen befasst, wie dem Recht auf Zugang zu Verhütungsmitteln, Sterilisation und Abtreibung, die als Ermöglichung für Individuen interpretiert werden können, antinatalististische Überzeugungen zu leben.

Gesellschaftlich kreuzt der Antinatalismus die kulturellen, religiösen und ethischen Normen, die oft die Elternschaft und die Fortsetzung familiärer Linien verherrlichen. In vielen Gesellschaften ist Fortpflanzung eng mit sozialem Status, wirtschaftlicher Sicherheit und kultureller Identität verbunden. Antinatalistische Perspektiven können daher Kontroversen auslösen, da sie tief verwurzelte Überzeugungen über den Wert des Lebens und die Verantwortlichkeiten Einzelner gegenüber ihren Familien und Gemeinschaften herausfordern. Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und das United Nations Population Fund befassen sich mit Bevölkerungsfragen aus einer Perspektive der öffentlichen Gesundheit und Entwicklung, gehen jedoch im Allgemeinen nicht so weit, antinatalististische Positionen zu unterstützen, und konzentrieren sich stattdessen auf reproduktive Wahl und Zugang zu Familienplanung.

Die gesellschaftlichen Implikationen des Antinatalismus sind auch in den zeitgenössischen Diskussionen über den Klimawandel und die Nachhaltigkeit offensichtlich. Einige Umweltbefürworter argumentieren, dass die Verringerung der Geburtenraten entscheidend ist, um ökologische Krisen zu mildern, eine Haltung, die mit bestimmten antinatalististischen Argumenten überschneidet. Diese Positionen werfen jedoch ethische Fragen nach Autonomie, Zwang und der Möglichkeit von Diskriminierung, insbesondere gegen marginalisierte Gruppen, auf. Infolgedessen betonen Mainstream-Politikorgane freiwillige, rechtebasierte Ansätze zu Bevölkerungs- und reproduktiver Gesundheit, anstatt präskriptive oder coersive Maßnahmen zu ergreifen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, während die antinatalistische Philosophie nicht in Gesetze oder Mainstream-Politik kodifiziert wurde, sie weiterhin wichtige Debatten über die ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Dimensionen von Fortpflanzung, individuellen Rechten und kollektiver Verantwortung für zukünftige Generationen hervorruft.

Zeitgenössische Bewegungen und Advocacy

Die zeitgenössische antinatalistische Philosophie hat sich von einem weitgehend theoretischen Diskurs zu einer Reihe organisierter Bewegungen und Advocacy-Bemühungen entwickelt, die sich mit ethischen, umweltbezogenen und sozialen Belangen befassen. Antinatalismus, der allgemein als die philosophische Position definiert ist, die gegen Fortpflanzung argumentiert, hat in verschiedenen Gemeinschaften weltweit Resonanz gefunden, insbesondere im Kontext wachsender Ängste vor Überbevölkerung, Umweltzerstörung und der Ethik des Leidens.

Ein prominenter zeitgenössischer antinatalistischer Denker ist David Benatar, dessen Buch „Better Never to Have Been“ das Asymmetrie-Argument formuliert: dass das Hervorbringen in die Existenz immer ein Schaden ist und dass Fortpflanzung moralisch fragwürdig ist. Benatars Arbeit hat akademische Debatten und Basisaktivismus inspiriert, mit Online-Foren und Organisationen, die sich dem Diskutieren und Fördern antinatalistischer Ideen widmen. Diese Gemeinschaften überschneiden sich oft mit umweltbewegten und kinderfreien Bewegungen, die ähnliche Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen menschlicher Aktivität auf die planetarische Gesundheit und das individuelle Wohlbefinden teilen.

Advocacy-Gruppen wie die Voluntary Human Extinction Movement (VHEMT) haben internationale Aufmerksamkeit für ihre radikale Haltung erregt. Gegründet in den frühen 1990er Jahren, fördert VHEMT die Idee, dass Menschen freiwillig aufhören sollten, sich fortzupflanzen, um der Biosphäre der Erde zu ermöglichen, sich von anthropogenen Belastungen zu erholen. Obwohl VHEMT keine formelle Organisation ist, sondern vielmehr eine lose verbundene Bewegung, hat sie erheblichen Einfluss darauf gehabt, das Bewusstsein für die Umweltauswirkungen des Bevölkerungswachstums und die ethischen Implikationen des Hervorbringens neuen Lebens in einer Welt, die vor ökologischen Krisen steht, zu schärfen.

Neben umweltbezogenenArgumentationen befasst sich zeitgenössische antinatalististische Advocacy oft mit Fragen der Zustimmung und des Leidens. Befürworter argumentieren, dass da potenzielle Nachkommen nicht zustimmen können, geboren zu werden, und da das Leben unvermeidlich mit Leiden verbunden ist, ethisch ist es weitaus sinnvoller, von Fortpflanzung abzusehen. Diese Argumente werden in akademischen Philosophien, Bioethik und zunehmend in öffentlichen Foren, Podcasts und sozialen Medien erörtert, was ein wachsendes Interesse an den praktischen Implikationen antinatalististischen Denkens widerspiegelt.

Einige antinatalististische Advocacy überschneidet sich mit rechtlichen und politischen Debatten, insbesondere in Ländern, die mit Ressourcenknappheit oder Umweltstress konfrontiert sind. Während keine Regierung oder zwischenstaatliche Organisation offiziell Antinatalismus befürwortet, haben Organisationen wie die Vereinten Nationen die Bedeutung von reproduktiven Rechten, Familienplanung und nachhaltiger Entwicklung hervorgehoben, was mit einigen antinatalististischen Bedenken übereinstimmt, wenn auch aus einer anderen Perspektive.

Insgesamt stellen zeitgenössische antinatalististische Bewegungen und Advocacy- Bemühungen eine vielfältige und sich entwickelnde Landschaft dar, die sich mit philosophischen, umweltbezogenen und ethischen Fragen bezüglich des Wertes und der Konsequenzen der menschlichen Fortpflanzung in der modernen Welt auseinandersetzt.

Zukünftige Richtungen und Philosophische Herausforderungen

Die antinatalistische Philosophie, die argumentiert, dass das Hervorbringen neuer fühlender Wesen moralisch problematisch oder unerwünscht ist, provoziert weiterhin Debatten und inspiriert neue Forschungsrichtungen. Angesichts der beispiellosen Herausforderungen, vor denen die Welt steht – ranging von Umweltzerstörung bis hin zu Fragen zur Ethik der Fortpflanzung angesichts von Leiden – wird es wahrscheinlich bleiben, dass Antinatalismus eine bedeutende philosophische Position bleibt. In die Zukunft blickend, ergeben sich mehrere zukünftige Richtungen und philosophische Herausforderungen in diesem Bereich.

Eine wichtige zukünftige Richtung betrifft die Schnittstelle zwischen Antinatalismus und Umweltethik. Angesichts der wachsenden Bedenken über Überbevölkerung und ökologische Nachhaltigkeit werden antinatalististische Argumente zunehmend in politischen Diskussionen über reproduktive Rechte und Umweltverantwortung in Betracht gezogen. Organisationen wie die Vereinten Nationen haben die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf Ressourcenabbau und Klimawandel hervorgehoben, was einige Ethiker dazu veranlasst hat, antinatalististische Positionen als Teil breiterer Nachhaltigkeitsdebatten zu überprüfen.

Ein weiteres Entwicklungsfeld betrifft die Beziehung zwischen Antinatalismus und Fortschritten in der Biotechnologie. Mit dem Aufkommen von Gentechnik, unterstützenden Fortpflanzungstechnologien und der Möglichkeit von künstlicher Intelligenz ergeben sich neue Fragen nach dem moralischen Status der Schaffung von Leben unter Bedingungen von Unsicherheit oder Risiko. Philosophen prüfen nun, ob die Fähigkeit, zukünftige Generationen zu kontrollieren oder zu verbessern, die antinatalististischen Argumente stärkt oder schwächt, insbesondere im Hinblick auf die Weltgesundheitsorganisation’s Betonung des Rechts auf Gesundheit und Wohlbefinden für alle Individuen.

Philosophisch sieht sich der Antinatalismus fortwährenden Herausforderungen in Bezug auf seine grundlegenden Annahmen gegenüber. Kritiker stellen in Frage, ob die Asymmetrie zwischen Schmerz und Freude, wie sie von Denkern wie David Benatar formuliert wurde, so klar ist, wie die Befürworter behaupten. Es gibt auch Debatten über den Umfang moralischer Überlegung: Sollte der Antinatalismus nur für Menschen gelten oder für alle fühlenden Wesen? Diese Frage ist besonders relevant, da Tierschutzorganisationen, wie die World Animal Protection, die Leiden nicht-menschlicher Tiere ins Rampenlicht rücken.

Schließlich muss der Antinatalismus mit kulturellen, religiösen und existenziellen Einwänden umgehen. Viele Gesellschaften betrachten Fortpflanzung als grundlegend gut, und religiöse Traditionen rahmen das Leben oft als inhärent wertvoll ein. Die Herausforderung für antinatalististische Philosophen besteht darin, sich mit diesen fest verankerten Überzeugungen auseinanderzusetzen, während sie ein kohärentes und überzeugendes ethisches Rahmenwerk formulieren. Während die globalen Gespräche über Leiden, Verantwortung und die Zukunft der Menschheit sich weiterentwickeln, wird der Antinatalismus weiterhin anpassen, indem er sowohl neuen Chancen als auch dauerhaften philosophischen Herausforderungen begegnet.

Quellen & Referenzen

- Internet Encyclopedia of Philosophy

- Stanford Encyclopedia of Philosophy

- World Health Organization

- United Nations

- University of Oxford

- American Psychological Association

- United Nations Population Fund

- Voluntary Human Extinction Movement

- World Animal Protection